গণেশ পাইনের অন্ধকার ও অন্তর্জগৎ

গণেশ পাইনকে বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমে প্রস্তুত হতে হয় আলো-ছায়ার একটি গভীর নাট্যভূমিতে প্রবেশ করার জন্য, যেখানে ইতিহাস, ব্যক্তিগত স্মৃতি ও মিথোলজির নীরব সুর একে অপরকে ছুঁয়ে যায়। তাঁর শিল্পচিন্তার গুরুত্ব এখানেই যে, তিনি শিল্পকে কেবল বাহ্যজগতের প্রতিবিম্ব হিসেবে ধরেননি; বরং শিল্পকে করেছেন এক ধরণের মানস-অভ্যন্তরের মানচিত্রায়ণ, যেখানে মৃত্যুর উপলব্ধি, একাকীত্বের শীতলতা ও অস্তিত্বের প্রশ্নাবলি নিজেদের নানা স্তরে উন্মোচিত হয়। এই উন্মোচন কখনও সরাসরি নয়, কখনওই তা চটকদার নয়; বরং তা সংযমী, রহস্যাবৃত ও কাব্যিক, যেন লোককথার ভেতর থেকে উঠে আসা কোনও ছায়া ধীরে ধীরে নিজের ভঙ্গিতে রূপ পেতে থাকে। বাংলার লোকজ মিথ, আখ্যান ও উপকথায় পারিবারিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নিমজ্জিত এক শৈশব, পরবর্তী কালে সামাজিক অস্থিরতার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ও শিক্ষায় অনুশীলনের পরিশীলন—এই সমগ্র প্রেক্ষিত পাইনকে একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছিল। তাই গণেশ পাইনের শিল্প আমাদের কাছে কেবল নান্দনিকতার বিষয় নয়; এটি এক সঙ্গে স্মৃতি, ভয়, সময় ও মানব-মনস্তত্ত্বের আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধানের এক নিরবচ্ছিন্ন পদ্ধতি। তাঁর কাজ আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয় যে, আঁধার কোনও অস্বীকার্য শূন্যতা নয়; বরং তা একটি সক্ষম ভেতরজগত, যেখানে আলো প্রতিনিয়ত নিজেকে চিনতে শেখে। এই কারণেই গণেশ পাইনের শিল্পচিন্তা আজও প্রাসঙ্গিক—কারণ এটি ইতিহাসের অবদমিত স্মৃতিকে, ব্যক্তিগত ট্রমার দীর্ঘ ছায়াকে এবং বাঙালি সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের বহুমাত্রিক আবহকে একত্রে ধরে রাখতে পারে, এবং সমকালীনতাকে ঐতিহ্যের সঙ্গে এমনভাবে সংলাপে বসায় যে সেখানে ফর্ম ও কন্টেন্ট, মিথ ও মনস্তত্ত্ব, প্রকাশ ও নিস্তব্ধতার মধ্যে এক স্বতন্ত্র ভারসাম্য জন্ম নেয়।

ঐতিহাসিক ও শিল্প-প্রেক্ষাপট

গণেশ পাইন (১১ জুন ১৯৩৭ – ১২ মার্চ ২০১৩) কলকাতার শিল্প-সংস্কৃতির ভেতরেই জন্ম ও বেড়ে ওঠেন। শৈশবে তাঁর পরিসর ছিল বাঙালির লোককথা ও মিথোলজির রসায়নে সঞ্জীবিত, যেখানে দেব-দৈত্য-মানব-প্রকৃতির মাঝামাঝি এক জগৎ ক্রমাগত রূপ বদলায়। এই কল্পলোক, যা আখ্যানের ভিতর দিয়ে সময়ের সীমানা অতিক্রম করে, তাঁর শিল্পচিন্তার প্রাথমিক বীজ বপন করে। কিন্তু এই কল্পলোকের সমান্তরালে ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গা তাঁর চেতনায় মৃত্যুর সহিংসতাকে একেবারে শৈশবেই স্থায়ী করে দেয়। ফলে তাঁর ভিতরে জন্ম নেয় দ্বৈত অভিজ্ঞতা: একদিকে লোককথার জাদুগাথা, অন্যদিকে ঐতিহাসিক সহিংসতার স্পর্শ। এই দ্বৈততার অনুরণনই পরে তাঁর কাজে ‘আলো-ছায়ার’ ভাষায় প্রতিনিয়ত ফিরে আসে। ১৯৫৯ সালে কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট থেকে স্নাতক হয়ে তিনি মন্দার মুল্লিকের অ্যানিমেশন স্টুডিওতে কাজ শুরু করেন; সেখানে ড্রয়িংয়ের সংযমী শৃঙ্খলা ও গতি-ভঙ্গির নির্ভুলতা সম্পর্কে তাঁর বোধ পোক্ত হয়। অ্যানিমেশনের টেকনিকাল অনুশীলন তাঁকে চিত্ররচনায় ফিগারেশন ও চরিত্র-নির্মাণের একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত ভাষা দেয়; একই সঙ্গে এই ভাষা তাঁকে সাহায্য করে চিত্রপটে এমন এক ‘সময়ধর্মী’ কলাকৌশল তৈরি করতে, যেখানে স্থির ছবির মধ্যেও যেন গতির ইঙ্গিত থেকে যায়। সমগ্র প্রেক্ষাপটে তিনি ধীরে ধীরে এমন এক কাব্যিক সুররিয়ালিজমের দিকে এগোতে থাকেন, যা পশ্চিমি ধারার অনুকরণ নয়; বরং বাঙালি আখ্যান-ঐতিহ্য ও আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভেতর থেকে উৎসারিত এক নিজস্ব পরিমিত রূপভাষা। এই রূপভাষায় বাহ্যিক বাস্তবতা একটি প্রস্থানবিন্দু; গন্তব্যটি অন্তর্জগতের স্তরবদ্ধ অনুরণন, যেখানে স্মৃতি ও ইতিহাসের অদৃশ্য চাপ শিল্পকে অনবরত পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে।

শৈলীর বিবর্তন ও পর্যায়

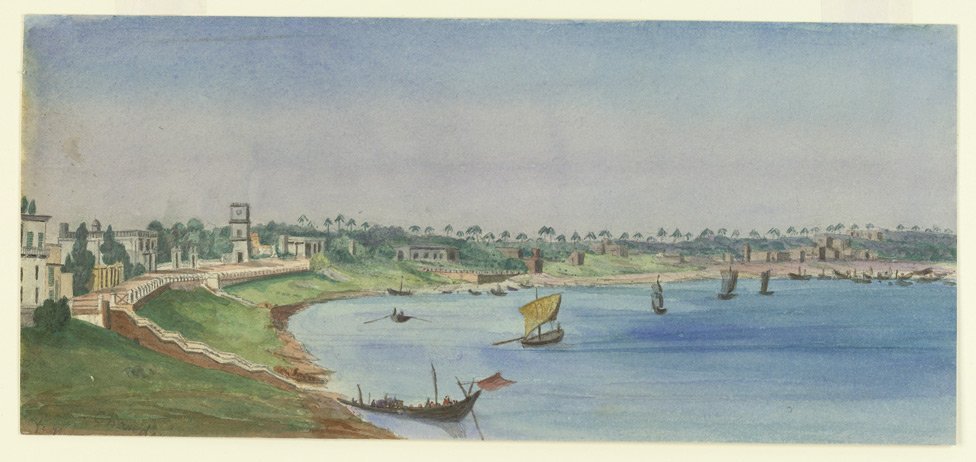

পাইনের শৈল্পিক যাত্রা শুরু হয় জলরং দিয়ে—এখানে আমরা বাঙালি বেনগল স্কুল অব আর্টের ঐতিহ্যবাহী টোনাল নিয়ন্ত্রণ, সুক্ষ্ণ রঙসঞ্চালন ও লিরিকতার প্রভাব লক্ষ্য করি। কিন্তু খুব দ্রুতই তাঁর অভিমুখ গোঁয়াশ ও পরে তেম্পেরার দিকে সরে যায়, কারণ এই মাধ্যমগুলিই তাঁকে রঙের ঘনত্ব, স্তরবিন্যাস ও আলোর অন্তর্গভীর ওঠানামা নির্মাণ করতে সর্বোত্তম সহায়তা করে। ১৯৬০ থেকে ১৯৯৫ পর্যায় জুড়ে তাঁর কাজের মর্মস্থানে উপস্থিত থাকে এই আলো-ছায়ার সমবায়, যা কেবল ভিজ্যুয়াল ইম্প্রেশন নয়; বরং থিম্যাটিক গভীরতার এক অভ্যন্তরীণ স্থাপত্য। ১৯৭০-এর দশকটি তাঁর তেম্পেরা ভাষার পরিপক্বতার সময়—এই সময়েই প্যালেট আরও নিবিড় হয়, রঙ স্তরে স্তরে বসে এক রহস্যময় কম্পোজিশনাল গাম্ভীর্য রচনা করে। তাঁর বিষয়বস্তু সমান্তরালভাবে অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে; দৃশ্যপটের প্রাত্যহিকতার বদলে এগিয়ে আসে এক বদ্ধ, অর্ধ-উন্মোচিত জগৎ, যেখানে মানব-প্রাণী-প্রতীক মিলেমিশে একান্তই মনস্তাত্ত্বিক থিয়েটার নির্মাণ করে। এই পর্ব থেকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর থিম, নীরবতার টান ও একাকীত্বের ফর্মগুলি আরও বেশি ঘনীভূত হতে থাকে। তাঁর পর্যায়বিন্যাসকে যদি পর্যবেক্ষণের ভাষায় ধরা যায়, তবে প্রথমত থাকে ঐতিহ্যনির্ভর লিরিকতা, দ্বিতীয়ত স্তরবদ্ধ গঠনে অন্তর্মুখী আবেশ, এবং তৃতীয়ত প্রতীকে-প্রতীকে বিমূর্ততার দিকে এগোনো—যেখানে বর্ণনার চেয়ে ইঙ্গিত, চরিত্রের চেয়ে উপস্থিতির গাম্ভীর্য অধিক মুখ্য। তবে এ কথা গুরুত্বপূর্ণ যে, পাইন নিজেই কোনও যান্ত্রিক পর্যায়ছকে বন্দি নন; তাঁর প্রতিটি কাজ নিজের ভিতরে একটি অন্তঃসীমান্ত অতিক্রম করে, যার ফলে ধারা ও পর্ব একে অপরকে অদৃশ্য সেতু দিয়ে সংযুক্ত করে। এ সময়েই ব্যক্তিগত স্মৃতি ও সামাজিক টানাপোড়েন—বিশেষ করে ইতিহাসের সহিংস স্মৃতি—চিত্রপটে এমনভাবে মিশে যেতে থাকে যে, চিত্রের দৃশ্যভাষা হয়ে ওঠে স্মৃতির দৃশ্যভাষা; দর্শকের কাছে সেটি আর কেবল দেখে নেওয়ার বস্তু নয়, বরং ধীরে ধীরে প্রবেশ করে অনুভবের অন্ধকার ঘরে।

মূল ভাবনা ও নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থান

গণেশ পাইনের কাজের কেন্দ্রে থাকে মৃত্যুর অবিচ্ছেদ্য উপস্থিতি—কিন্তু সেই মৃত্যু কোনও চূড়ান্ত অস্বীকারের বাক্য নয়; বরং জীবন-অস্থিরতার ভাষ্য। তিনি দেখান, ভয়কে নাকচ করে দেওয়া নয়, ভয়কে চিনে নেওয়াই শিল্পের একটি নন্দনতাত্ত্বিক অনুশীলন হতে পারে। লোককথা ও বাঙালি মিথের আখ্যানতন্ত্র তাঁর ক্যানভাসে এসে আধুনিক অনুভবের সঙ্গে একাকার হয়; তৈরী হয় এক বাঙালি গথিক আবহ, যেখানে অতিপ্রাকৃততা কোনও আকস্মিক ঘটনার ফাঁদ নয়, বরং চিরপরিচিত নৈঃশব্দ্যের আরেক নাম। তাঁর শিল্পচিন্তা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে একটি উন্মুক্ত সংলাপের পরিসর তৈরি করে: ঐতিহ্য এখানে উৎস, আধুনিকতা অনুসন্ধানের পদ্ধতি। ফলে তাঁর কাজ কখনও স্মৃতিচারণায় নস্টালজিক হয়ে পড়ে না; বরং স্মৃতিকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে নতুন তাৎপর্য দেয়। তিনি বাহ্য বাস্তবতার অনুলিপি আঁকতে চান না; তিনি মনের অভ্যন্তরে যে বাস্তবতা জন্ম নেয়, তার পাঠোদ্ধার করতে চান। এই পাঠোদ্ধারের নন্দনতত্ত্বটি কাব্যিক সুররিয়ালিজমের; যেখানে স্বপ্ন ও জাগরণের সীমান্ত অস্পষ্ট, এবং প্রতিটি রূপ এক বা একাধিক প্রতীকের অভিধানে প্রবেশ করে। মৃত্যুভীতির অনুষঙ্গে উঠে আসে একাকীত্ব—কিন্তু তা বিচ্ছিন্নতার শূন্যতা নয়; বরং এক নিবিড় আত্মালোচনার মুহূর্ত, যেখানে মানবসত্তা নিজের মুখোমুখি দাঁড়ায়। এই নন্দনতত্ত্বে সত্যতা মানে কেবল দৃশ্যমান বস্তুর সাথে সাদৃশ্য নয়; বরং অনুভবের তীক্ষ্ণতা, সময়ের দাগ, এবং স্মৃতির স্তরে-স্তরে জমে থাকা সুর। তিনি আধুনিক ভারতীয় শিল্পে এমন একটি জটিল কিন্তু ধারাবাহিক অবস্থান তৈরি করেন, যেখানে বাঙালি সাংস্কৃতিক মিথ ও সমকালীন মনস্তত্ত্ব পরস্পরের প্রতিপক্ষ নয়; বরং একে অপরের ব্যাখ্যাকার। তাঁর কাজ দর্শককে ছবির ভেতরে টেনে নিয়ে যায়, সেখানে দর্শক যেন নিজেই নিজের স্মৃতির সঙ্গে আলাপ করে। এই অভিজ্ঞতার ভিতরেই পাইনের নন্দনতাত্ত্বিক শক্তি নিহিত—উক্তির বদলে ইঙ্গিত, তথ্যের বদলে অভিব্যক্তি, আর বাহ্যিক দৃশ্যপটের বদলে অন্তর্দৃশ্যের স্থাপত্য। ফলে তাঁর শিল্পসৌন্দর্য কোনও চটকদার দৃশ্যবিন্যাসের উপর দাঁড়িয়ে নেই; তা দাঁড়িয়ে আছে সময়ের সাথে এক অন্তর্গত কথোপকথনের উপর, যা একদিকে ঐতিহাসিক, অন্যদিকে গভীরভাবে ব্যক্তিগত।

মাধ্যম, উপকরণ ও কৌশল

মাধ্যম নির্বাচনে গণেশ পাইনের কৌশলগত সিদ্ধান্ত ছিল সুস্পষ্ট: জলরং থেকে গোঁয়াশ, এবং সেখান থেকে তেম্পেরায় অগ্রসর হওয়া। তেম্পেরা তাঁর কাছে হয়ে ওঠে সেই ভাষা, যা রঙকে স্তরবিন্যাসে বসিয়ে অন্ধকারকে কেবল শূন্যতা হিসেবে নয়, বরং এক ক্রিয়াশীল ক্ষেত্র হিসেবে নির্মাণ করতে পারে। তিনি স্বচ্ছ ও স্তরযুক্ত রঙপ্রয়োগে এমন এক গাঢ় আবহ সৃষ্টি করেন, যেখানে আলো নিজের উপস্থিতি সূক্ষ্মভাবে ঘোষণা করে; আলো ও অন্ধকার—দুটি চরিত্রের মত—একই মঞ্চে পরস্পরকে নীরবে সংজ্ঞা দেয়। তাঁর প্যালেটে কালো, নীল, বাদামী ও মাটির রঙ বিশেষভাবে প্রবল; এই বর্ণসাজ স্বভাবতই একটি রহস্যময়তা, একপ্রকার মেলানকোলিয়া ও অনুনাদ তৈরি করে, যা ছবির ভেতরকার নীরবতাকে শ্রুতিময় করে তোলে। অ্যানিমেশন স্টুডিওতে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর ফিগারেশনকে দেয় একটি সংহত শৃঙ্খলা: চরিত্রগুলি প্রায়শই সামান্য অতিরঞ্জিত, কখনও বিকৃত, কিন্তু কোনও দৃষ্টিকটু প্রভাবের জন্য নয়; বরং মানসিক অবয়বের তীব্রতা বোঝাতে। এই অতিরঞ্জিততা চরিত্রের অন্তর্জগতকে দৃশ্যমান করে তোলে; মানুষের সঙ্গে প্রাণীর রূপান্তর-সন্নিহিত রেখায় যেন এক প্রতীকি জগৎ জন্ম নেয়, যেখানে সীমানাগুলি স্থির নয়। প্রেক্ষাপট-নির্মাণেও তাঁর স্বতন্ত্রতা লক্ষণীয়: প্রাকৃতিক দৃশ্যের নির্দিষ্টতা পরিহার করে তিনি বিমূর্ত বা কাল্পনিক ল্যান্ডস্কেপ নির্মাণ করেন—এমন ল্যান্ডস্কেপ যা আসলে মানসিক মঞ্চের সেট-ডিজাইনের মতো, যেখানে বস্ত্ত-পটভূমি নয়; বরং আবহ-পটভূমি মুখ্য। এই আবহই মিথোলজিকাল ও সুররিয়াল বৈশিষ্ট্যকে জোরদার করে। তেম্পেরার স্তরায়ণ, গোঁয়াশের ঘনত্ব ও জলরঙের প্রাথমিক লিরিকতা মিলিয়ে তিনি একটি সংহত প্রযুক্তি গড়ে তোলেন, যা ধৈর্য, নিয়ন্ত্রণ ও সংযমের উপর দাঁড়িয়ে। ফলত, তাঁর ছবি দ্রুত সম্পন্ন কোনো ইশতেহার নয়; বরং মনস্তত্ত্বের ধীরচর্চার দৃশ্যমান ফল, যেখানে সময় রঙকে পরিণত করে, এবং রঙ সময়কে অর্থ দেয়।

সমকালীন শিল্পপরিসরে অবস্থান

গণেশ পাইন সমকালীন ভারতীয় শিল্পে—বিশেষত বাঙালি প্রেক্ষিতে—বেনগল স্কুল অব আর্টের আধুনিকতম ধারার একটি স্বতন্ত্র কণ্ঠ। তিনি ঐতিহ্যকে ইতিহাসের অবশেষ হিসেবে দেখেননি; বরং তা থেকে আধুনিক সংলাপের ভাষা গড়ে তুলেছেন। তাঁর এই সংলাপের স্বকীয়তা নিহিত কাব্যিক সুররিয়ালিজমে, যেখানে মিথ, স্মৃতি ও মানসিক ট্রমা এক আন্তঃসম্পর্কের জালে যুক্ত। ১৯৭০-এর দশকে তাঁর কাজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লক্ষণীয় স্বীকৃতি পায়, এবং এম.এফ. হুসেন তাঁকে ভারতের সেরা চিত্রশিল্পী হিসেবে উল্লেখ করেন—যা পাইনের শিল্পভাষার স্থায়ী তাৎপর্যকে নির্দেশ করে। কলকাতা ও দেশের বাইরে প্রদর্শনীতে উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত স্বভাবের সংযমী গোপনীয়তায় তিনি শিল্পবাজারের দাপট থেকে সচেতন দূরত্ব বজায় রাখেন; বিশেষ করে ১৯৮০-এর দশকে বাণিজ্যিকীকরণের প্রতিযোগিতার প্রতি বিরক্তি তাঁকে খানিকটা নির্জনতার দিকে টেনে নেয়। এই নির্জনতা কোনও প্রত্যাহার নয়; বরং শিল্পের প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতার এক রূপ, যা তাঁর কাজকে বাজারমূল্যায়নের ঊর্ধ্বে এক দার্শনিক স্বর দিয়েছিল। তাঁর কাজের মূল্যায়ন ও সংগ্রহশালা আজ উচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করে; কিন্তু এই মূল্যায়নের সত্যতা টিকে আছে তাঁর রূপভাষার অন্তর্গত সততার জন্য। সমকালীন শিল্পসমালোচনায় পাইনকে প্রাসঙ্গিক রাখে তাঁর ভিজ্যুয়াল ভাষার দ্বৈত অন্তর্লোক—যেখানে ঐতিহ্যের প্রতীকসমূহ আধুনিকতার মানসিক অভিধায় অনূদিত হয়। একই সঙ্গে এটা স্পষ্ট যে, তাঁর অ্যানিমেশন-ভিত্তিক রৈখিক নিয়ন্ত্রণ, তেম্পেরার স্তরচর্চা ও বাঙালি গথিক আবহ মিলিয়ে যে ভাষা তিনি নির্মাণ করেছেন, সেটি শিল্পমাধ্যমের আত্মনিয়ম ও ব্যক্তিগত ট্রমার নান্দনিক রূপান্তরের এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্যও কিছু ক্ষেত্র খোলা থেকে যায়—যেমন তাঁর অ্যানিমেশনকর্মের সুসংগঠিত দলিলায়ন, কিংবা প্রতীকের অভিধান নিয়ে নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তবে এসব প্রশ্ন সত্ত্বেও যা অনড়, তা হলো তাঁর অবস্থান: এক সেতুবন্ধকারী শিল্পী, যিনি অতীতের স্মৃতি ও বর্তমানের অস্থিরতাকে এমন এক নীরব কিন্তু অনমনীয় বিন্যাসে রেখেছেন, যা সমকালীনতার অনিশ্চয়তার মাঝেও শিল্পকে একটি গভীর মানবিক বোধ দেয়।

উপসংহার

গণেশ পাইনের শিল্পের কাছে ফিরে আসা মানে ভয়, স্মৃতি ও নৈঃশব্দ্যকে নতুনভাবে পড়া। তাঁর আঁধার কোনও নেতিবাচক চিহ্ন নয়; সেটি এমন এক অন্তর্জগৎ, যেখানে মানবসত্তা নিজের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নগুলির মুখোমুখি দাঁড়ায়। লোককথা ও মিথের অনুরণন এই অন্তর্জগৎকে দেয় ভাষা; তেম্পেরা, গোঁয়াশ ও সংযমী রঙশৃঙ্খলা দেয় গঠন; আর ব্যক্তিগত ট্রমা ও সামাজিক অস্থিরতার স্মৃতি দেয় সেই গভীরতা, যা তাঁর কাব্যিক সুররিয়ালিজমকে বাঙালি গথিকের অপরিবর্তনীয় স্বরে পরিণত করে। তিনি আমাদের শেখান যে, শিল্পে আলোকিত হওয়া মানে অন্ধকারকে মুছে ফেলা নয়; বরং অন্ধকারের ভিতরে আলো কীভাবে জন্মায়, তা ধৈর্য নিয়ে দেখা। এই দেখাটাই তাঁর নন্দনতত্ত্বের সারকথা: দৃশ্যের আড়ালে যে অভিজ্ঞতা, শব্দের আড়ালে যে নীরবতা, আর জীবনের আড়ালে যে মৃত্যুচেতনা—এসবের সঙ্গে নির্মোহ সংলাপ। সমকালীন শিল্প-পরিসরে যেখানে বাজারের তাড়না ও তড়িঘড়ির মধ্যেই অধিকাংশ দৃশ্যক্রিয়া বন্দি হতে চায়, সেখানে গণেশ পাইন এক সংযমী প্রতিস্বর—ধীর, তীক্ষ্ণ, এবং গভীরভাবে মানবিক। তাঁর কাজ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, শিল্পের সত্যতা কোনও সময়বিশেষের ঘটনাপঞ্জিতে নিহিত নয়; তা নিহিত অনুভবের স্থায়ী রসায়নে—যেখানে অন্ধকার, অন্তর্জগৎ ও স্মৃতির স্তরগুলো একসাথে মিলে যায়, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ নিজেকে নতুন করে চিনতে শেখে।